ارسال بالايميل :

1566

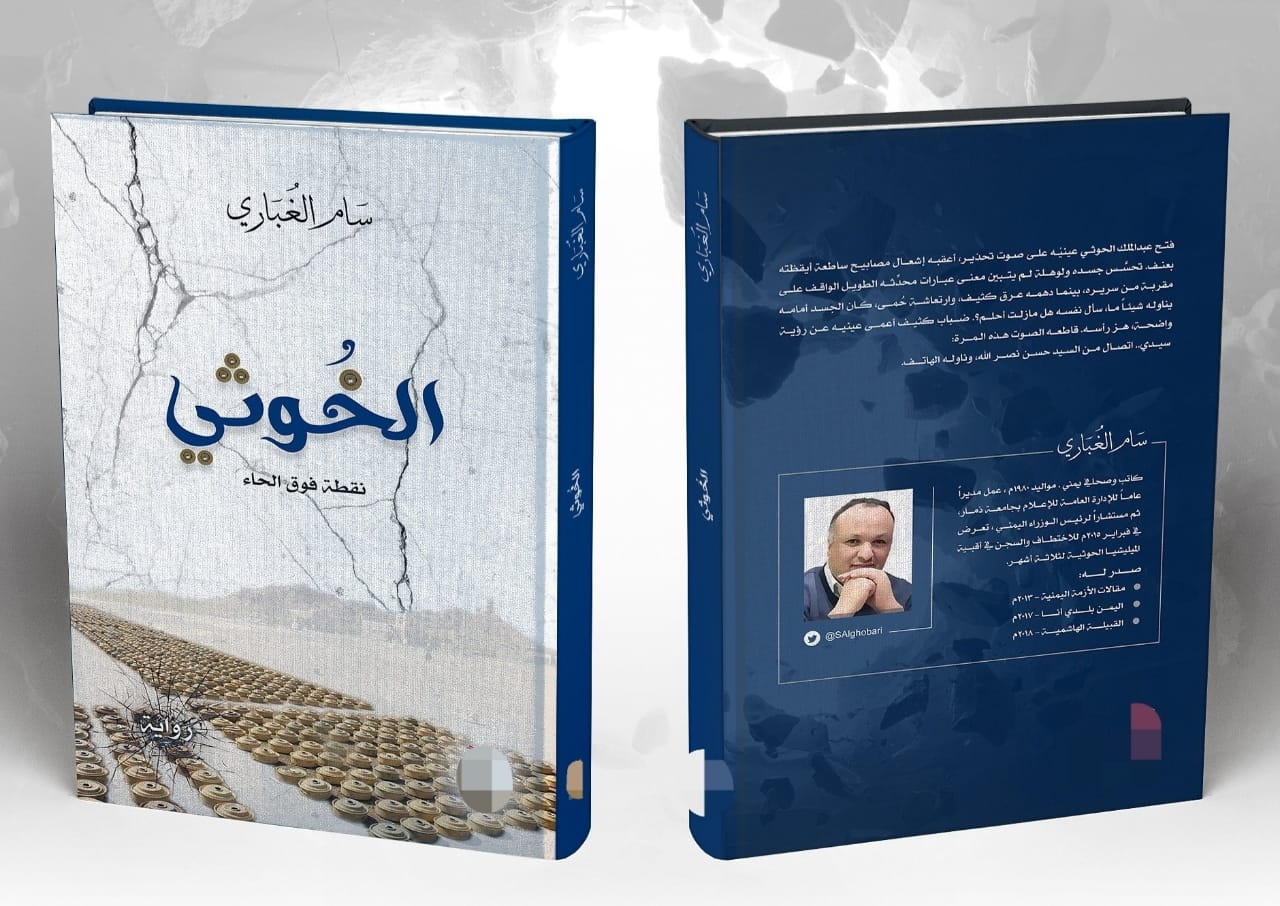

من رواية "الخوثي" الفصل الاخير للكاتب / سام الغباري :

- 9 -

بدأت المطاردة، ثلاث سيارات معتمة انطلقت مثل طلقة بارود، علي عبدالله صالح وابنه مدين وعارف الزوكا في السيارة الثانية، السيارة الثالثة أقلَّت طارق محمد عبدالله صالح وصهره ، السيارة الأولى اختفت، صاحت إطاراتها بعواء هائل، وانسكبت في المنزلق الحجري إلى طريق السائلة، ارتبك سائق سيارة علي عبدالله صالح، أومض مصابيح السيارة مرتين، أشعل الضوء العالي، ضرب بعنف متصل على الزمّار. شعر السائق بفزع هائل، كانت السيارة حائط دفاعهم الأخير. خمسة عشر جنديًا مقاتلًا، قرروا الفرار. حين رأيتها هللت مُكبرًا، استبشروا يا مجاهدين "شردوا شردوا"، قابضًا سلاحي بقوة، أضمه إلى صدري، بتركيز شديد على سيارة صالح المُدرعة، التقطت جهاز الإرسال، أصدرت أمرًا نافذًا إلى عربات المراقبة على الطريق بإزاحة سيارة طارق وفصلها عن سيارة عمّه. طائرات التحالف حلّقت بكثافة، هدير محركاتها أشعل قلقًا متزايدًا "ماذا لو تدخلت لقصف أي سيارة تطارد الزعيم؟"، عند مفترق طريق خولان - سنحان، تمكنت عربة مجاهدين من الاحتكاك المباشر بسيارة طارق، الأوامر واضحة لمقاتلينا "اضربوا بعنف وبلا رحمة"، تطاير شرر هائل، تصادم عنيف دفع سيارة طارق إلى الخروج عن مسارها، لم تُطلق رصاصة واحدة من جانبهم، وتكفلت سيارتان أُخريان بضمان ابتعادهم وملاحقتهم، تلك اللحظة كان علي عبدالله صالح ورفاقه يمضون إجباريًا إلى الفخ الكبير، رئيس سابق وحيد كأيِّ مواطن "متمرد"، في الداخل كان "مدين" من مقعده الأمامي يُراقب سيارة ابن عمه، حين رآها تبتعد، ضرب فخذه بيأس عارم "طارق انسحب"، عارف الزوكا شبك أصابعه متوترًا، تلفَّت جانبًا بعصبية، علي عبدالله صالح انشغل بتذخير سلاحه الآلي "استعدوا للموت يارجال!"، جفَّ حلق سائقه تمامًا، اهتز بدنه مع دخول السيارة طريقًا ترابيًا فاصلًا، وبتلك السرعة الجنونية التي سحبت كل قطرة دم وأوقفت كل عضلة في جسده ليحشدها كلها في قدمه اليمنى ويرمي حواسه وتركيزه وأمله وحياته ومستقبله على دواسة البنزين.

*على بُعد مئتي متر، الساعة الثالثة وأربعين دقيقة فجرًا، تسلَّلَت أولى خيوط الفجر وراء أكمة ترابية، كأنه اشتعال الجحيم امتد على الوادي المحاذي للطريق، حيث كانت ثلاث سيارات تنهب الطريق المُعبّد، طريق سنحان. قرية الزعيم المقدسة،. عُمّال بناء في شرفة منزل على الجهة المقابلة شاهدوا المطاردة، هزّ أحدهم كتفيه متهكمًا "ما هذا الجنون؟"، الآخر الذي كان يتابع مسار الصدام المسلح ربط الأمر بمطاردة محتملة أثارت انتباه بقية زملائه، قلوبهم هوت إلى أقدامهم لشهقة صاحبهم وعباراته "أقسم بالله أنه الزعيم والحوثيون". وراء تلك الأكمة، الساعة الثالثة واثنتان وأربعون فجرًا، برزت فوهة مدفع رشاش مُذخر بخمسة آلاف طلقة عيار 21-7. حين اقتربنا معًا سيارة صالح أولًا، سيارتي على بُعد كيلو متر واحد، سيارة المساندة على بُعد 500 متر من الفخ الأول، التقطتُ جهاز الإرسال، أمرتُهم بتهدئة الانطلاق كما أمرت سائقي. عيناي تنقلتا بسرعة آلية قصوى بين الأكمة وسيارة صالح، أسمع صخبًا عارمًا بين أضلعي، رفعتُ رأسي إلى أعلى أستطلع السماء، لم يعُد لطائرات التحالف أثر، أو صوت. في الثانية الـ 25 من الدقيقة 42، للساعة الثالثة فجرًا، انطلقت دفعة هائلة من رصاصات المدفع، اخترقت الهواء، وحاجز الصمت، وسرعة الصوت. مؤذن صلاة الفجر في مسجد أسامة بن زيد على مسافة 500 متر يسارًا أوقف الأذان عند عبارة "حيَّ على..." لم يُكمل، تجويف أذنيه ردّد صوت رعد مميت، ابتلع لسانه، ارتعش في محرابه، وهوى مُمدًا على بطنه في بضعة أجزاء من الثانية، ظنّ أنَّ الحوثيين اقتحموا المسجد ليسألوه عن "حيّ على خير العمل"، كان سيُقسم لهم أنه لم يصل إليها بعد، وأنه مازال عند حيّ على الصلاة. صوت صاعقة أخرى، التصق المؤذن بفراش المسجد، غرس أصابعه في الفراء الخشن، تمنى هذه اللحظة لو أنَّ له قبوًا تحته، يُفتح فينزلق داخله.*

حين سمع علي عبدالله صالح صوت سيل الرصاص العنيف، لم يكن متأكدًا هل ارتجَّت سيارته أولًا أمْ سمع الصوت قبله؟، كانت المدافع موجَّهة بدقة نحو عجلات السيارة المدرعة، توجيهات صارمة من مكتب "السيد" مباشرة قضت بالتزام دقيق يُرغم صالح على الخروج حيًا، عبدالملك الحوثي أصرَّ على تنفيذ سيناريو مماثل لمقتل شقيقه حسين قبل 12 سنة. حين اختارني لقيادة عملية القبض على صالح، كان يعرف أنني متحفزٌ تلقائيًا للانتقام، تذكر القسم الذي قلتُه حاسرًا باكيًا مفجوعًا على أطلال منزلنا "أنْ انتقم من علي عبدالله صالح شخصيًا". في سنوات الحروب الستّ تحوّل القسم إلى هوس، مرض لم أكن لأبرأ منه إلا بدم الرجل، هوس الخلود أيضًا في ذاكرة التاريخ: هذا الذي قتل صالح!، كشأن علي ناصر القردعي الذي صار بطلًا وقد قَتل بيديْه وبندقيته يحيى حميدالدين وكان حينها في عُمر صالح اليوم. قبل 70 عامًا، ليس كُل القتلة ملعونين، هي مسألة فلسفية إذًا، جدلٌ عن الدافع والسبب والنتيجة، هكذا تُدار الأمور ويُصنع الوعي.

*الوضع هذه اللحظة لم يعُد بحاجة إلى ترجيح، أو لعبة احتمال، مَن سيفوز أو يخسر، لقد حُسم الأمر، بخروج سيارة صالح ورفاقه عن خدمة التوصيل إلى حصن عفاش، قلعته الأثرية التي أراد التمترس بها، وإدارة معركة مضادة كانت ستؤول نتيجتها لصالحه حتمًا، من أجل ذلك يجب اصطياده الآن قبل بلوغه الحصن الأخير. جنحت السيارة إلى الجانب الأيسر وارتدَّت بعنف إلى الأمام، عوت محركاتها بشدة، انفجرت اطاراتها واحتكَّت على الطريق الإسفلتي محدثة صريخ استغاثة حادًّا، رغم صدمة المفاجأة وهول الرعب والمصير، أدار السائق بمهارة عملية الإيقاف متفاديًا انقلابها، بدّل ناقل الحركة أكثر من مرة بسرعة مدهشة، كان يطير في مساحة اللاوعي، جنبه يميل أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في الأجزاء الباقية له من أجزاء الثواني الفاصلة للحياة، تذكر أنه رأى علي عبدالله صالح متشبثًا بالمقعد، رأى اتساع الغضب في عينيه، كان يعرف هذه النظرة جيدًا. عشرون عامًا في خدمة الرئيس والزعيم، علّمته طبائع إيماءاته، ومعاني نظراته، وأشكالًا واسعة لوسائل حواسه المتعددة، حين رأى تلك النظرة المتوثبة، بؤبؤ العين، مشهد أعيرة المدفع الرشاش، وهج الاحتكاك والنار والبارود، أدرك أنَّ الرجل في انتظار مواجهة حاسمة.*

أما أنا، حيث توقفَت سيارتي على بُعد أمتار من سيارة صالح، ألقى شفق الضوء الملتهب ظلال أشباح تطير في الجو، وتقف على أقدامها مهرولة باتجاه السيارة المُحطّمة، رهبة اللحظات الأخيرة واستعداد الموت لاشتباك آخر وجهًا لوجه، صيحات المجاهدين تشق هجعة الضوء وسكينة الصبح الكظيم. وسط عاصفة رملية عنيفة، ودخان أسود كثيف، خرج علي عبدالله صالح إلى العراء بلا سلاح، عاجلتُه بثلاث رصاصات استقرت في بطنه ودفعته بعنف إلى الوراء، قدمُه اليسرى كانت مطعوجة وراء ظهره، ضغط بكفين مرتعشتين على ثقوب نزيفه الحاد، لم يفقد وعيه، لكنه فقد قدرته على الحركة، إحدى الرصاصات اخترقت عموده الفقري وأقعدته عن الحركة. ابنه مدين أصيب بغشية أفاق منها على فوهات بنادق نشبت في وجهه وأمام عينيْه مثل شوك القنفذ، اقتيد بعنف إلى الخارج، كُبّلت يداه وراء ظهره، ضربة عنيفة أصابت مؤخرة رأسه بعقب بندقية أحد المجاهدين، أفقدته توازنه وسقط أرضًا، صراخه الحاد "أبي.. أبي!" اضطرت مُجاهدًا آخرَ لركله بقسوة في معدته، اختلط الصراخ بالأنين. عارف الزوكا أصابتْه رصاصة رشاش اخترقت جانبًا من شق السيارة الأيمن هشّمت عظمة فخذه اليسرى، سحبه المجاهدون على الأرض مسافة متر، أوقفوه على قدمه السليمة بالقوة. الزوكا شاهد صديقه الزعيم ينزف في مكانه، حاول الدفاع مشفقًا عليه، قال بضع كلمات بفم مملوء بالتراب والدم، أخرستْه ضربة عنيفة مفاجئة حطَّمَت أنفه وأدمَت شاربه. التقطتُ الهاتف واتصلتُ مباشرة بمكتب السيد، جاءني صوته سريعًا، شرحتُ الموقف، وانتظرتُ التعليمات الأخيرة، صمت برهة، ثم قال "نفّذ" أضفت: "والزوكا"؟

*- هو الأول.*

تقدمتُ ناحية عارف الزوكا، كان ممزقًا بما تعنيه الكلمة، خدوشه ملأت جبينه، وجهه تحول لكتلة من الدم والأنين، قميصه ممزق متسخ، قدمُه اليمنى معلقة في الهواء تنزف بشدة، حين رأني مقبلًا وفي قبضتي اليمنى تدلت بندقية الكلاشينكوف، قال كلمة واحدة "الزعيم" أجبتُه بحسم "دافِع عن نفسك أنت!". أغمض عينيْه بألم موحش، أصدقاؤه الحوثيون يفعلون به هكذا؟، مَن خاض معهم كل جولات الصراع السياسي في جنيف والكويت، الخبز الذي أكله مع الصماد والمشاط والحوثي والمداني، كل شيء قدّمه في سبيلهم أدرك هباءه المنثور، ربما لأنه المذحجي الوحيد، وربما لأنه نائب الزعيم، الرجل الأكثر خطرًا إذا تُرك حُرًا. قبل أنْ يُكمل الشطر الأول من الشهادتيْن، كُنت واقفًا أمامه مباشرة على بُعد سنتيمترات فقط، مُصوبًا فوهة سلاحي. خلال أقل من ثلاث ثوانٍ كان عارف الزوكا مثقوبًا بخمس وعشرين رصاصة، تطاير دمه في الهواء، نتف من اللحم التصقَت بوجوه المجاهدين وألبستهم، كان مشهدًا دمويًا رهيبًا.

*علي عبدالله صالح شاهد فوهة بندقية، تجويف غامض، قعر مخيف يلفه فولاذ بارد بحواف صارمة، رأى وجه حسين الحوثي، عقب البندقية مغروس إلى صدره، أصابعه اليسرى تقبض بطن البندقية، السبابة مُقوّسة على الزناد. سأله "هل أنت حيّ؟"،حسين كان يحدق فقط، لم يُجب، حدّث "صالح" نفسه "يبدو أنه لم يسمع"، رفع نبرته. صاغ سؤالًا آخر "ألم يقتلوك؟"، تبددَت صورة حسين، شاهد وجه ابراهيم الحمدي، ولمّا تبدَّد، ظهر وجه عبدالله عبدالعالم قائد فرقة المظلات "المنفي"، تبددَت ملامحه، شاهد وجه نائبه السابق "علي سالم البيض"، شَعره الكثيف فاحم السواد يغطي نصف جبهته. شاربه المنمق. قال صالح: أهذا أنت؟ شيء ما في عيني نائبه أثاره، "هل هذه شماتة"؟ "هل تسخر مني يا هندي؟ أنت مَن فعل بنفسه ما فعل، أنت مَن قرر الحرب وأعددت العدة لتنال مني وتحكم صنعاء، الجيش الذي حاربتَني به هُزم، وقد سرّحت أغلب ضباطه ومقاتليه، لم يعُد لهم وجود سوى في خيالاتك المريضة أيها العجوزُ الخرِفُ. انتابته ضحكة قلقة، طوّح بكفيه في الهواء "هذا ليس أنت يا علي سالم، هذا الوجه ليس وجهك. خمش أصابعه في الهواء متحديًا "لن تعود إلى صنعاء ولن ترى اليمن بعد هروبك منها، أنت خائنٌ، عميلٌ، لا أنت ولا هادي الفار، ولا حميد الأحمر، أنتم جُبناء، أما أنا فقد قلتها كثيرًا: ماقد خُلق من يقول لعلي عبدالله صالح يخرج من اليمن، لم تُنجبه أمُّه بعد مَن يتجرأ أنْ يمدَّ يده ليقذف بي خارج حدود بلادي، وطني، عاصمتي، أنا لا أهرب، أنا مشروع شهادة، بلى أنا الشهيد علي عبدالله صالح عفاش الحميري حفيد سيف بن ذي يزن، أنا هنا وسط صنعاء، أنا..

أسكتتْه رصاصة نحاسية دخلتْ طرف ثنية أنفه، اخترقت الجِلد، مزقت اللحم، قطّعت الأعصاب القحفية، كسرَت الجمجمة، توغلَت في المخ بوحشية، فجّرت عظمة الجمجة من الوراء. لم يُغلق "صالح" عينيْه، حين مرقت الرصاصة داخله بسرعة الضوء، أراد أنْ يرى وجه قاتله، أنْ يراني. قال جملته الأخيرة "الرجال لا يخبئون وجوههم"، قبل أنْ أضغط الزناد، سأل نفسه: مَن هذا الذي يقتل رجلًا في الثمانين، يقتل الرئيس، موحِّدَ اليمن، الزعيم، ألا يعرفني؟ هل يعلم أني علي عبدالله صالح؟ هل شاهدني في التلفاز؟، في انقباضة الألم الأخير تشنَّجَت حواس صالح، عضلات وجهه، ذراعيْه، ساقيْه، ضغط على أسنانه بقوة. ثم تهاوى أمامي كقطعة قماش، سقط الرجل الذي ظنّ اليمنيون أنه لن يموت، غادرت روحه الشيطانية، وثأرتُ لأبي، لإخوتي الصغار الذين دفنتهم قذائف جيشه المرتهن لأميركا وإسرائيل، ركلتُه بعنف في ساقه، على كتفه. أردتُ إذلاله، إخضاعه، تعذيب كل شبر من جسده، تقطيعه وإذابة جسده في حمض الأسيد، تكبيله بداخل حظيرة خنازير وتفجيرها. كنتُ ألهث مسعورًا، أطلقتُ خمس رصاصات أخرى على بطنه، انتفض جسده للحظات وعاد إلى سكونه، صرخت "أغمِض عينيْك أيها المجرم"، لعله رآني، تحدى بندقيتي، وقدرتي على تمزيقه، لم يُبدِ اكتراثًا، لم يرتعش، لم يطلب العفو أو الرحمة. حين طرتُ في الهواء بقدمٍ مصوبة إلى رأسه، انتزعتْني يد "رشيد فارس" إلى صدره، كبّلني بذراعيْه، كنت أرفس مثل ثور هائج، صرختُ في وجهه "اتركني، لم أشفِ غليلي بعد. دعني أسحق رأسه!"، صرختُ وصرختُ مثل مجنون خطر وغاضب، تكالبَت أذرع أخرى إلى "رشيد"، أحاطتْني بقبضات حديدة مؤلمة، بعد دقائق كُنت أرشح من البكاء مكورًا بجسدي على إطار سيارة الهايلوكس الأمامي، شاهدتُ أصابع كفي الأيسر ترتعش بشدة، قبضتُ عليها بأصابعي اليمنى، وسرَت رعشة أقوى وأشد، انتفضت أعصابي كلها، فقدتُ القدرة على التحكم، سقطتُ بعنف، شعرتُ أني مكبلٌ إلى طاولة تعذيب بالكهرباء، التصقت بصدغي دوائر نقل نحاسية، ضوء مصباح غازي يشتعل في الأعلى أمام عينيّ مباشرة، أحدهم يُحرّك ناقل التيار إلى الأسفل، ثم تلك الالآلم الفظيعة تُحرِق كل ذرة وخلية ومسام وشعرة، تُنضجها من الداخل، حالة هذيان عشوائي لواحد وخمسين مليار خلية عصبية في لحظة واحدة، جنون شواء عند لحظة الثأر، لحظة النصر، لحظة القصاص. حين سكنتُ وهدأتْ أعصابي، التقطتُ هاتفي بحيوية غريبة كأني لم أفعل شيئًا، كأني وجدت صُدفة جثة رجل قتيل، وشرعتُ في تصويرها. منحتُ المقاتلين فرصة لتحديد سيناريو سريع، لمست أيقونة تسجيل الفيديو، في اللحظة المناسبة ظهر صوت حميد الشامي "ارفعوه يارجال، اليوم يوم الثأر منك يا عفاش على مقتل سيدي حسين، الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".*

أعدتُ مشاهدة الفيديو مرة أخرى، ولم أكد أرفعه مباشرة إلى "مكتب السيد" حتى جاءني صوته محييًا، مبشرًا، فرحًا مثل طفل نال جائزة عيد مولده، قال عبدالملك الحوثي: "قد صرتَ فينا الجوكر"، ثم أردف "اليوم يحقُّ لي أنْ ألبس جنبية الشهيد حسين، رضوان الله عليه"، علقت ساخرًا "يحقُّ لي أن ألبس جنبية أبي -عليه السلام-"،لم يُعلّق، ابتلع مرارته وسكت، ثم أردف بمرح: أنت اليوم فعلًا حقي القُمري، لم ابتسم، فقط أغلقتُ الهاتف، وضعتُه في جرابي، وغادرت، منعتُ أحدًا من مرافقتي، أشعلتُ محرك السيارة، ومشيتُ نحو صنعاء.

*عند الساعة الثانية ظهرًا، نشر الحوثيون جزءًا من الفيديو، قالوا إنَّ "علي عبدالله صالح" قُتِل هاربًا في طريق سنحان. عائلته أصدرت بيانًا أكدت مقتله داخل منزله. في العالم الآخر لم يكن يعني صالح أين تلقى الرصاصة، في المنزل في الحوش، وهو يغتسل، على حدود سنحان، فوق القمر، سؤال واحد فقط كان يشغل روحه: مَن سيثأر له؟*

أبـــي:

قد قتلتُه لأجلك، لأجل إخوتي الصغار، اليوم.. بعد أنْ أنهكني الورم في صدري، في الليلة الأخيرة لوفاتي، حين أفقتُ من غشيتي كان عبدالملك الحوثي يتأملني جالسًا على كرسي أزرق. يمسح شَعر رأسي وفي عينيْه امتنان لجريمتي، بشفتيْن يابستين وجسد ضامر مثل عجوز في التسعين لاحت ابتسامة قاسية، صنعتها بأعجوبة، نسمة رطبة من نافذة زجاج مستشفى الحرس الجمهوري طافت حولنا، كنتُ معه كما كُنا دائمًا في طفولتنا، أصدقاء إلى الأبد. بصوت خفيض واهٍ قلت: هل تراني.. لم أعُد "حقك القُمري"، احتضن كفي اليمنى "ستظل كذلك"، ابتسمتُ، سعلتُ، بصوت متحشرج: "هل تراني أدخل الجنة؟"، مطَّ شفتيْه، أراد أنْ يقول شيئًا لكنه سكت، سألتُه عن تاريخ اليوم، أجاب "26أغسطس 2019".

*- ياه.. عام ونصف هنا؟*

- نعم.

*أدرتُ وجهي إلى النافذة، تأملتُ ستائرها الرمادية، منضدة رمادية، دولاب خشبي رمادي، عمود فضي بحامل مزدوج، عباءة بيضاء لطبيب تركها ليلة أمس في نوبة مراقبته، قلت: لم يعُد لي في هذه الحياة سوى ساعات، أستحلفك بالله أنْ تجيب عن سؤالي بصدق.*

- أعرف ما ستقول.

*- مَن فعلها؟*

- ارتعش صوته قليلًا: لم نكن متأكدين جدًا من إخلاص والدك، أنت تعرف تلك القصة القديمة عن مشاركته قتل ابن الإمام في صعدة، وصلتنا معلومات مؤكدة أنه ضمن خلية استخباراتية للأمن السياسي ترصد أماكن المجاهدين. كان يكرهنا. يكره آلَ البيت. واجبنا أنْ نحمي مقاتلينا، الحرب السادسة لم تكن سهلة أبدًا وأنت تعرف ذلك.

*قاطعتُه بصوت مبحوح: لكني كُنت معكم.*

ارتفع صوته مُحتدًا: بلى معنا، لكنه منعك من إعلان توليك لي، كان يُسمم عقلك بذلك الهراء العجيب عن الجمهورية، وكراهية آل البيت.

*- لكن..*

قاطعني: لا يا شاهين، أنت تعرف أني أحبك، ولم أكن لأؤذيك وإنْ آذيتني.

*- لكنه أبي، لقد آذيتَني فيه.*

- هو مثل عتبة بن ربيعة.

*- وهل تراني الوليد؟.*

- نعم. لقد توليتَني وتركتَ جناح المنافقين.

*- لكني لم أفعل.*

استفزته عبارتي، نهض مغاضبًا: لولا أنك شاهين لكان لي معك شأنٌ آخر.

*قبضتُ على فراش السرير بغضب: أبعدَ كل ما فعلته تقول لولا أنك شاهين.*

صمت قليلًا كمَن يبتلع غضبه، ثم أردف بصوت هادئ، لو لم نفعل ذلك لكُنت أنت عدوي، وكنت قد خسرتك.

*- كُنت سأرحل فقط.*

انتفض غاضبًا: والدك لم يدَعْ لنا خيارًا آخر، ولن أدعك ترحل. ثم شبَّك أصابعه أمام فمه، وأردف: لم أدع والدي يرحل كما يشاء.

"تنهدتُ بأسى، أطلقتُ زفرة حارة، سعلتُ مرة أخرى، أسندتُ رأسي إلى الوسادة القطنية، سحبتُ جسدي إلى أعلى قليلًا، آلمتْني القروح المنتفخة في ظهري وقدميّ، كنتُ أعرف أنَّ وفاة والده الغامضة لها تفسيرٌ واحد "بقاؤه يعني أنَّ عبدالملك لن يُصبح إمام الزيدية". سألتُه: لماذا الآن؟ كنت ستكذب عليّ ككل مرة، ألأنني اليوم ذاهبٌ إلى الموت، اعترفتَ؟!.*

- بل لأنك لم تزل ذلك الأحمق حين ينشغل بالك بثرثرات البعض تظل تسأل وتسأل، حتى تلقى جوابًا، وها أنا أُجيبك؟

بصقتُ بداخل جراب جلدي مُعلق مثل قلادة على عنقي، انهمرتْ دموعي صامتة بلا سؤال هذه المرة.

*أشاح بنظره ناحية الدولاب، تردد قليلًا، ثم قعد على الكرسي، وضع رجلًا فوق أخرى، وثبّت عينيْن صارمتيْن إلى وجهي، مدَّ كفه اليمنى وطفق يتحدث، لم أسمعه، كان يهذي عن التضحية، والنفس الأمّارة بالسوء، أحقاد بني أمية، وعبارات مملة عن الفتنة وعن آزر والد النبي إبراهيم. صوت طنين حاد في أذنيّ، رائحة لعاب أصفر يخرج من شدقي الأيمن، أحسُّ بلزوجة دم تنساب من أذني، حين رآها عبدالملك الحوثي صاح في الطبيب، سألت نفسي قبل غشية الموت: أيّ ريح لعينة قادتني إليك!.*

من بعيد، خلف النافذة، وراء مرتفعات حزيز، رأيتُ "علي عبدالله صالح" مرة أخرى، يرتدي بذلة سوداء، رأيتُه طفلًا يعبر أزقة قريته بجلباب قصير، وكوفية من سعف النخل، يلهو حافيًا بفرح وسط مطر الصيف، يرفس رجليْه في بقع الماء، يضحك. كنتُ هناك بقامتي الطويلة، بذات العينيْن الزرقاويْن والشعر مجدول على كتفي، جلستُ القرفصاء، أشرتُ إليه أنْ يقترب، "ما اسمك؟"

*- علي*

مددت كفي أصافحه، ابتسمت: أنا آسف يا علي!، اعتراه خوف وحيرة، حين رفعتُ رأسي إليه كانت أصابعي قد تحولت إلى فوهة مسدس، سمعتُ صوت رصاصة تناقلت الأزقة صداها. حدّقتُ أعلى الدار الطويل، امرأة ريفية تصرخ بلوعة أم مفجوعة، تلفتُّ حولي ملدوغًا، ثم كان هو مطوحًا على الأرض غارقًا في بركة تحولت إلى لون أحمر، صرخت، انتفض جسدي، ارتعشَت حواسي. يعود صوت عبدالملك الحوثي، أجساد بيضاء تحوم حولي، وجوه ضبابية، وشخص واحد وقف بلا حراك، هنا على حافة سريري، شاربه أشيب وسحنة بلون القمح، عينان حزينتان، انحنى، قرّب شفتيْه إلى أذني، همس : "لِـــمَ قتلتــني ؟".

*- مَن أنت؟*

كانت صورته تتلاشى حين جاء صوته من بعيد:

*- عارف..*

*عارف الزوكا.*

من رواية "الخوثي" الفصل الاخير للكاتب / سام الغباري :

- 9 -

بدأت المطاردة، ثلاث سيارات معتمة انطلقت مثل طلقة بارود، علي عبدالله صالح وابنه مدين وعارف الزوكا في السيارة الثانية، السيارة الثالثة أقلَّت طارق محمد عبدالله صالح وصهره ، السيارة الأولى اختفت، صاحت إطاراتها بعواء هائل، وانسكبت في المنزلق الحجري إلى طريق السائلة، ارتبك سائق سيارة علي عبدالله صالح، أومض مصابيح السيارة مرتين، أشعل الضوء العالي، ضرب بعنف متصل على الزمّار. شعر السائق بفزع هائل، كانت السيارة حائط دفاعهم الأخير. خمسة عشر جنديًا مقاتلًا، قرروا الفرار. حين رأيتها هللت مُكبرًا، استبشروا يا مجاهدين "شردوا شردوا"، قابضًا سلاحي بقوة، أضمه إلى صدري، بتركيز شديد على سيارة صالح المُدرعة، التقطت جهاز الإرسال، أصدرت أمرًا نافذًا إلى عربات المراقبة على الطريق بإزاحة سيارة طارق وفصلها عن سيارة عمّه. طائرات التحالف حلّقت بكثافة، هدير محركاتها أشعل قلقًا متزايدًا "ماذا لو تدخلت لقصف أي سيارة تطارد الزعيم؟"، عند مفترق طريق خولان - سنحان، تمكنت عربة مجاهدين من الاحتكاك المباشر بسيارة طارق، الأوامر واضحة لمقاتلينا "اضربوا بعنف وبلا رحمة"، تطاير شرر هائل، تصادم عنيف دفع سيارة طارق إلى الخروج عن مسارها، لم تُطلق رصاصة واحدة من جانبهم، وتكفلت سيارتان أُخريان بضمان ابتعادهم وملاحقتهم، تلك اللحظة كان علي عبدالله صالح ورفاقه يمضون إجباريًا إلى الفخ الكبير، رئيس سابق وحيد كأيِّ مواطن "متمرد"، في الداخل كان "مدين" من مقعده الأمامي يُراقب سيارة ابن عمه، حين رآها تبتعد، ضرب فخذه بيأس عارم "طارق انسحب"، عارف الزوكا شبك أصابعه متوترًا، تلفَّت جانبًا بعصبية، علي عبدالله صالح انشغل بتذخير سلاحه الآلي "استعدوا للموت يارجال!"، جفَّ حلق سائقه تمامًا، اهتز بدنه مع دخول السيارة طريقًا ترابيًا فاصلًا، وبتلك السرعة الجنونية التي سحبت كل قطرة دم وأوقفت كل عضلة في جسده ليحشدها كلها في قدمه اليمنى ويرمي حواسه وتركيزه وأمله وحياته ومستقبله على دواسة البنزين.

*على بُعد مئتي متر، الساعة الثالثة وأربعين دقيقة فجرًا، تسلَّلَت أولى خيوط الفجر وراء أكمة ترابية، كأنه اشتعال الجحيم امتد على الوادي المحاذي للطريق، حيث كانت ثلاث سيارات تنهب الطريق المُعبّد، طريق سنحان. قرية الزعيم المقدسة،. عُمّال بناء في شرفة منزل على الجهة المقابلة شاهدوا المطاردة، هزّ أحدهم كتفيه متهكمًا "ما هذا الجنون؟"، الآخر الذي كان يتابع مسار الصدام المسلح ربط الأمر بمطاردة محتملة أثارت انتباه بقية زملائه، قلوبهم هوت إلى أقدامهم لشهقة صاحبهم وعباراته "أقسم بالله أنه الزعيم والحوثيون". وراء تلك الأكمة، الساعة الثالثة واثنتان وأربعون فجرًا، برزت فوهة مدفع رشاش مُذخر بخمسة آلاف طلقة عيار 21-7. حين اقتربنا معًا سيارة صالح أولًا، سيارتي على بُعد كيلو متر واحد، سيارة المساندة على بُعد 500 متر من الفخ الأول، التقطتُ جهاز الإرسال، أمرتُهم بتهدئة الانطلاق كما أمرت سائقي. عيناي تنقلتا بسرعة آلية قصوى بين الأكمة وسيارة صالح، أسمع صخبًا عارمًا بين أضلعي، رفعتُ رأسي إلى أعلى أستطلع السماء، لم يعُد لطائرات التحالف أثر، أو صوت. في الثانية الـ 25 من الدقيقة 42، للساعة الثالثة فجرًا، انطلقت دفعة هائلة من رصاصات المدفع، اخترقت الهواء، وحاجز الصمت، وسرعة الصوت. مؤذن صلاة الفجر في مسجد أسامة بن زيد على مسافة 500 متر يسارًا أوقف الأذان عند عبارة "حيَّ على..." لم يُكمل، تجويف أذنيه ردّد صوت رعد مميت، ابتلع لسانه، ارتعش في محرابه، وهوى مُمدًا على بطنه في بضعة أجزاء من الثانية، ظنّ أنَّ الحوثيين اقتحموا المسجد ليسألوه عن "حيّ على خير العمل"، كان سيُقسم لهم أنه لم يصل إليها بعد، وأنه مازال عند حيّ على الصلاة. صوت صاعقة أخرى، التصق المؤذن بفراش المسجد، غرس أصابعه في الفراء الخشن، تمنى هذه اللحظة لو أنَّ له قبوًا تحته، يُفتح فينزلق داخله.*

حين سمع علي عبدالله صالح صوت سيل الرصاص العنيف، لم يكن متأكدًا هل ارتجَّت سيارته أولًا أمْ سمع الصوت قبله؟، كانت المدافع موجَّهة بدقة نحو عجلات السيارة المدرعة، توجيهات صارمة من مكتب "السيد" مباشرة قضت بالتزام دقيق يُرغم صالح على الخروج حيًا، عبدالملك الحوثي أصرَّ على تنفيذ سيناريو مماثل لمقتل شقيقه حسين قبل 12 سنة. حين اختارني لقيادة عملية القبض على صالح، كان يعرف أنني متحفزٌ تلقائيًا للانتقام، تذكر القسم الذي قلتُه حاسرًا باكيًا مفجوعًا على أطلال منزلنا "أنْ انتقم من علي عبدالله صالح شخصيًا". في سنوات الحروب الستّ تحوّل القسم إلى هوس، مرض لم أكن لأبرأ منه إلا بدم الرجل، هوس الخلود أيضًا في ذاكرة التاريخ: هذا الذي قتل صالح!، كشأن علي ناصر القردعي الذي صار بطلًا وقد قَتل بيديْه وبندقيته يحيى حميدالدين وكان حينها في عُمر صالح اليوم. قبل 70 عامًا، ليس كُل القتلة ملعونين، هي مسألة فلسفية إذًا، جدلٌ عن الدافع والسبب والنتيجة، هكذا تُدار الأمور ويُصنع الوعي.

*الوضع هذه اللحظة لم يعُد بحاجة إلى ترجيح، أو لعبة احتمال، مَن سيفوز أو يخسر، لقد حُسم الأمر، بخروج سيارة صالح ورفاقه عن خدمة التوصيل إلى حصن عفاش، قلعته الأثرية التي أراد التمترس بها، وإدارة معركة مضادة كانت ستؤول نتيجتها لصالحه حتمًا، من أجل ذلك يجب اصطياده الآن قبل بلوغه الحصن الأخير. جنحت السيارة إلى الجانب الأيسر وارتدَّت بعنف إلى الأمام، عوت محركاتها بشدة، انفجرت اطاراتها واحتكَّت على الطريق الإسفلتي محدثة صريخ استغاثة حادًّا، رغم صدمة المفاجأة وهول الرعب والمصير، أدار السائق بمهارة عملية الإيقاف متفاديًا انقلابها، بدّل ناقل الحركة أكثر من مرة بسرعة مدهشة، كان يطير في مساحة اللاوعي، جنبه يميل أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في الأجزاء الباقية له من أجزاء الثواني الفاصلة للحياة، تذكر أنه رأى علي عبدالله صالح متشبثًا بالمقعد، رأى اتساع الغضب في عينيه، كان يعرف هذه النظرة جيدًا. عشرون عامًا في خدمة الرئيس والزعيم، علّمته طبائع إيماءاته، ومعاني نظراته، وأشكالًا واسعة لوسائل حواسه المتعددة، حين رأى تلك النظرة المتوثبة، بؤبؤ العين، مشهد أعيرة المدفع الرشاش، وهج الاحتكاك والنار والبارود، أدرك أنَّ الرجل في انتظار مواجهة حاسمة.*

أما أنا، حيث توقفَت سيارتي على بُعد أمتار من سيارة صالح، ألقى شفق الضوء الملتهب ظلال أشباح تطير في الجو، وتقف على أقدامها مهرولة باتجاه السيارة المُحطّمة، رهبة اللحظات الأخيرة واستعداد الموت لاشتباك آخر وجهًا لوجه، صيحات المجاهدين تشق هجعة الضوء وسكينة الصبح الكظيم. وسط عاصفة رملية عنيفة، ودخان أسود كثيف، خرج علي عبدالله صالح إلى العراء بلا سلاح، عاجلتُه بثلاث رصاصات استقرت في بطنه ودفعته بعنف إلى الوراء، قدمُه اليسرى كانت مطعوجة وراء ظهره، ضغط بكفين مرتعشتين على ثقوب نزيفه الحاد، لم يفقد وعيه، لكنه فقد قدرته على الحركة، إحدى الرصاصات اخترقت عموده الفقري وأقعدته عن الحركة. ابنه مدين أصيب بغشية أفاق منها على فوهات بنادق نشبت في وجهه وأمام عينيْه مثل شوك القنفذ، اقتيد بعنف إلى الخارج، كُبّلت يداه وراء ظهره، ضربة عنيفة أصابت مؤخرة رأسه بعقب بندقية أحد المجاهدين، أفقدته توازنه وسقط أرضًا، صراخه الحاد "أبي.. أبي!" اضطرت مُجاهدًا آخرَ لركله بقسوة في معدته، اختلط الصراخ بالأنين. عارف الزوكا أصابتْه رصاصة رشاش اخترقت جانبًا من شق السيارة الأيمن هشّمت عظمة فخذه اليسرى، سحبه المجاهدون على الأرض مسافة متر، أوقفوه على قدمه السليمة بالقوة. الزوكا شاهد صديقه الزعيم ينزف في مكانه، حاول الدفاع مشفقًا عليه، قال بضع كلمات بفم مملوء بالتراب والدم، أخرستْه ضربة عنيفة مفاجئة حطَّمَت أنفه وأدمَت شاربه. التقطتُ الهاتف واتصلتُ مباشرة بمكتب السيد، جاءني صوته سريعًا، شرحتُ الموقف، وانتظرتُ التعليمات الأخيرة، صمت برهة، ثم قال "نفّذ" أضفت: "والزوكا"؟

*- هو الأول.*

تقدمتُ ناحية عارف الزوكا، كان ممزقًا بما تعنيه الكلمة، خدوشه ملأت جبينه، وجهه تحول لكتلة من الدم والأنين، قميصه ممزق متسخ، قدمُه اليمنى معلقة في الهواء تنزف بشدة، حين رأني مقبلًا وفي قبضتي اليمنى تدلت بندقية الكلاشينكوف، قال كلمة واحدة "الزعيم" أجبتُه بحسم "دافِع عن نفسك أنت!". أغمض عينيْه بألم موحش، أصدقاؤه الحوثيون يفعلون به هكذا؟، مَن خاض معهم كل جولات الصراع السياسي في جنيف والكويت، الخبز الذي أكله مع الصماد والمشاط والحوثي والمداني، كل شيء قدّمه في سبيلهم أدرك هباءه المنثور، ربما لأنه المذحجي الوحيد، وربما لأنه نائب الزعيم، الرجل الأكثر خطرًا إذا تُرك حُرًا. قبل أنْ يُكمل الشطر الأول من الشهادتيْن، كُنت واقفًا أمامه مباشرة على بُعد سنتيمترات فقط، مُصوبًا فوهة سلاحي. خلال أقل من ثلاث ثوانٍ كان عارف الزوكا مثقوبًا بخمس وعشرين رصاصة، تطاير دمه في الهواء، نتف من اللحم التصقَت بوجوه المجاهدين وألبستهم، كان مشهدًا دمويًا رهيبًا.

*علي عبدالله صالح شاهد فوهة بندقية، تجويف غامض، قعر مخيف يلفه فولاذ بارد بحواف صارمة، رأى وجه حسين الحوثي، عقب البندقية مغروس إلى صدره، أصابعه اليسرى تقبض بطن البندقية، السبابة مُقوّسة على الزناد. سأله "هل أنت حيّ؟"،حسين كان يحدق فقط، لم يُجب، حدّث "صالح" نفسه "يبدو أنه لم يسمع"، رفع نبرته. صاغ سؤالًا آخر "ألم يقتلوك؟"، تبددَت صورة حسين، شاهد وجه ابراهيم الحمدي، ولمّا تبدَّد، ظهر وجه عبدالله عبدالعالم قائد فرقة المظلات "المنفي"، تبددَت ملامحه، شاهد وجه نائبه السابق "علي سالم البيض"، شَعره الكثيف فاحم السواد يغطي نصف جبهته. شاربه المنمق. قال صالح: أهذا أنت؟ شيء ما في عيني نائبه أثاره، "هل هذه شماتة"؟ "هل تسخر مني يا هندي؟ أنت مَن فعل بنفسه ما فعل، أنت مَن قرر الحرب وأعددت العدة لتنال مني وتحكم صنعاء، الجيش الذي حاربتَني به هُزم، وقد سرّحت أغلب ضباطه ومقاتليه، لم يعُد لهم وجود سوى في خيالاتك المريضة أيها العجوزُ الخرِفُ. انتابته ضحكة قلقة، طوّح بكفيه في الهواء "هذا ليس أنت يا علي سالم، هذا الوجه ليس وجهك. خمش أصابعه في الهواء متحديًا "لن تعود إلى صنعاء ولن ترى اليمن بعد هروبك منها، أنت خائنٌ، عميلٌ، لا أنت ولا هادي الفار، ولا حميد الأحمر، أنتم جُبناء، أما أنا فقد قلتها كثيرًا: ماقد خُلق من يقول لعلي عبدالله صالح يخرج من اليمن، لم تُنجبه أمُّه بعد مَن يتجرأ أنْ يمدَّ يده ليقذف بي خارج حدود بلادي، وطني، عاصمتي، أنا لا أهرب، أنا مشروع شهادة، بلى أنا الشهيد علي عبدالله صالح عفاش الحميري حفيد سيف بن ذي يزن، أنا هنا وسط صنعاء، أنا..

أسكتتْه رصاصة نحاسية دخلتْ طرف ثنية أنفه، اخترقت الجِلد، مزقت اللحم، قطّعت الأعصاب القحفية، كسرَت الجمجمة، توغلَت في المخ بوحشية، فجّرت عظمة الجمجة من الوراء. لم يُغلق "صالح" عينيْه، حين مرقت الرصاصة داخله بسرعة الضوء، أراد أنْ يرى وجه قاتله، أنْ يراني. قال جملته الأخيرة "الرجال لا يخبئون وجوههم"، قبل أنْ أضغط الزناد، سأل نفسه: مَن هذا الذي يقتل رجلًا في الثمانين، يقتل الرئيس، موحِّدَ اليمن، الزعيم، ألا يعرفني؟ هل يعلم أني علي عبدالله صالح؟ هل شاهدني في التلفاز؟، في انقباضة الألم الأخير تشنَّجَت حواس صالح، عضلات وجهه، ذراعيْه، ساقيْه، ضغط على أسنانه بقوة. ثم تهاوى أمامي كقطعة قماش، سقط الرجل الذي ظنّ اليمنيون أنه لن يموت، غادرت روحه الشيطانية، وثأرتُ لأبي، لإخوتي الصغار الذين دفنتهم قذائف جيشه المرتهن لأميركا وإسرائيل، ركلتُه بعنف في ساقه، على كتفه. أردتُ إذلاله، إخضاعه، تعذيب كل شبر من جسده، تقطيعه وإذابة جسده في حمض الأسيد، تكبيله بداخل حظيرة خنازير وتفجيرها. كنتُ ألهث مسعورًا، أطلقتُ خمس رصاصات أخرى على بطنه، انتفض جسده للحظات وعاد إلى سكونه، صرخت "أغمِض عينيْك أيها المجرم"، لعله رآني، تحدى بندقيتي، وقدرتي على تمزيقه، لم يُبدِ اكتراثًا، لم يرتعش، لم يطلب العفو أو الرحمة. حين طرتُ في الهواء بقدمٍ مصوبة إلى رأسه، انتزعتْني يد "رشيد فارس" إلى صدره، كبّلني بذراعيْه، كنت أرفس مثل ثور هائج، صرختُ في وجهه "اتركني، لم أشفِ غليلي بعد. دعني أسحق رأسه!"، صرختُ وصرختُ مثل مجنون خطر وغاضب، تكالبَت أذرع أخرى إلى "رشيد"، أحاطتْني بقبضات حديدة مؤلمة، بعد دقائق كُنت أرشح من البكاء مكورًا بجسدي على إطار سيارة الهايلوكس الأمامي، شاهدتُ أصابع كفي الأيسر ترتعش بشدة، قبضتُ عليها بأصابعي اليمنى، وسرَت رعشة أقوى وأشد، انتفضت أعصابي كلها، فقدتُ القدرة على التحكم، سقطتُ بعنف، شعرتُ أني مكبلٌ إلى طاولة تعذيب بالكهرباء، التصقت بصدغي دوائر نقل نحاسية، ضوء مصباح غازي يشتعل في الأعلى أمام عينيّ مباشرة، أحدهم يُحرّك ناقل التيار إلى الأسفل، ثم تلك الالآلم الفظيعة تُحرِق كل ذرة وخلية ومسام وشعرة، تُنضجها من الداخل، حالة هذيان عشوائي لواحد وخمسين مليار خلية عصبية في لحظة واحدة، جنون شواء عند لحظة الثأر، لحظة النصر، لحظة القصاص. حين سكنتُ وهدأتْ أعصابي، التقطتُ هاتفي بحيوية غريبة كأني لم أفعل شيئًا، كأني وجدت صُدفة جثة رجل قتيل، وشرعتُ في تصويرها. منحتُ المقاتلين فرصة لتحديد سيناريو سريع، لمست أيقونة تسجيل الفيديو، في اللحظة المناسبة ظهر صوت حميد الشامي "ارفعوه يارجال، اليوم يوم الثأر منك يا عفاش على مقتل سيدي حسين، الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".*

أعدتُ مشاهدة الفيديو مرة أخرى، ولم أكد أرفعه مباشرة إلى "مكتب السيد" حتى جاءني صوته محييًا، مبشرًا، فرحًا مثل طفل نال جائزة عيد مولده، قال عبدالملك الحوثي: "قد صرتَ فينا الجوكر"، ثم أردف "اليوم يحقُّ لي أنْ ألبس جنبية الشهيد حسين، رضوان الله عليه"، علقت ساخرًا "يحقُّ لي أن ألبس جنبية أبي -عليه السلام-"،لم يُعلّق، ابتلع مرارته وسكت، ثم أردف بمرح: أنت اليوم فعلًا حقي القُمري، لم ابتسم، فقط أغلقتُ الهاتف، وضعتُه في جرابي، وغادرت، منعتُ أحدًا من مرافقتي، أشعلتُ محرك السيارة، ومشيتُ نحو صنعاء.

*عند الساعة الثانية ظهرًا، نشر الحوثيون جزءًا من الفيديو، قالوا إنَّ "علي عبدالله صالح" قُتِل هاربًا في طريق سنحان. عائلته أصدرت بيانًا أكدت مقتله داخل منزله. في العالم الآخر لم يكن يعني صالح أين تلقى الرصاصة، في المنزل في الحوش، وهو يغتسل، على حدود سنحان، فوق القمر، سؤال واحد فقط كان يشغل روحه: مَن سيثأر له؟*

أبـــي:

قد قتلتُه لأجلك، لأجل إخوتي الصغار، اليوم.. بعد أنْ أنهكني الورم في صدري، في الليلة الأخيرة لوفاتي، حين أفقتُ من غشيتي كان عبدالملك الحوثي يتأملني جالسًا على كرسي أزرق. يمسح شَعر رأسي وفي عينيْه امتنان لجريمتي، بشفتيْن يابستين وجسد ضامر مثل عجوز في التسعين لاحت ابتسامة قاسية، صنعتها بأعجوبة، نسمة رطبة من نافذة زجاج مستشفى الحرس الجمهوري طافت حولنا، كنتُ معه كما كُنا دائمًا في طفولتنا، أصدقاء إلى الأبد. بصوت خفيض واهٍ قلت: هل تراني.. لم أعُد "حقك القُمري"، احتضن كفي اليمنى "ستظل كذلك"، ابتسمتُ، سعلتُ، بصوت متحشرج: "هل تراني أدخل الجنة؟"، مطَّ شفتيْه، أراد أنْ يقول شيئًا لكنه سكت، سألتُه عن تاريخ اليوم، أجاب "26أغسطس 2019".

*- ياه.. عام ونصف هنا؟*

- نعم.

*أدرتُ وجهي إلى النافذة، تأملتُ ستائرها الرمادية، منضدة رمادية، دولاب خشبي رمادي، عمود فضي بحامل مزدوج، عباءة بيضاء لطبيب تركها ليلة أمس في نوبة مراقبته، قلت: لم يعُد لي في هذه الحياة سوى ساعات، أستحلفك بالله أنْ تجيب عن سؤالي بصدق.*

- أعرف ما ستقول.

*- مَن فعلها؟*

- ارتعش صوته قليلًا: لم نكن متأكدين جدًا من إخلاص والدك، أنت تعرف تلك القصة القديمة عن مشاركته قتل ابن الإمام في صعدة، وصلتنا معلومات مؤكدة أنه ضمن خلية استخباراتية للأمن السياسي ترصد أماكن المجاهدين. كان يكرهنا. يكره آلَ البيت. واجبنا أنْ نحمي مقاتلينا، الحرب السادسة لم تكن سهلة أبدًا وأنت تعرف ذلك.

*قاطعتُه بصوت مبحوح: لكني كُنت معكم.*

ارتفع صوته مُحتدًا: بلى معنا، لكنه منعك من إعلان توليك لي، كان يُسمم عقلك بذلك الهراء العجيب عن الجمهورية، وكراهية آل البيت.

*- لكن..*

قاطعني: لا يا شاهين، أنت تعرف أني أحبك، ولم أكن لأؤذيك وإنْ آذيتني.

*- لكنه أبي، لقد آذيتَني فيه.*

- هو مثل عتبة بن ربيعة.

*- وهل تراني الوليد؟.*

- نعم. لقد توليتَني وتركتَ جناح المنافقين.

*- لكني لم أفعل.*

استفزته عبارتي، نهض مغاضبًا: لولا أنك شاهين لكان لي معك شأنٌ آخر.

*قبضتُ على فراش السرير بغضب: أبعدَ كل ما فعلته تقول لولا أنك شاهين.*

صمت قليلًا كمَن يبتلع غضبه، ثم أردف بصوت هادئ، لو لم نفعل ذلك لكُنت أنت عدوي، وكنت قد خسرتك.

*- كُنت سأرحل فقط.*

انتفض غاضبًا: والدك لم يدَعْ لنا خيارًا آخر، ولن أدعك ترحل. ثم شبَّك أصابعه أمام فمه، وأردف: لم أدع والدي يرحل كما يشاء.

"تنهدتُ بأسى، أطلقتُ زفرة حارة، سعلتُ مرة أخرى، أسندتُ رأسي إلى الوسادة القطنية، سحبتُ جسدي إلى أعلى قليلًا، آلمتْني القروح المنتفخة في ظهري وقدميّ، كنتُ أعرف أنَّ وفاة والده الغامضة لها تفسيرٌ واحد "بقاؤه يعني أنَّ عبدالملك لن يُصبح إمام الزيدية". سألتُه: لماذا الآن؟ كنت ستكذب عليّ ككل مرة، ألأنني اليوم ذاهبٌ إلى الموت، اعترفتَ؟!.*

- بل لأنك لم تزل ذلك الأحمق حين ينشغل بالك بثرثرات البعض تظل تسأل وتسأل، حتى تلقى جوابًا، وها أنا أُجيبك؟

بصقتُ بداخل جراب جلدي مُعلق مثل قلادة على عنقي، انهمرتْ دموعي صامتة بلا سؤال هذه المرة.

*أشاح بنظره ناحية الدولاب، تردد قليلًا، ثم قعد على الكرسي، وضع رجلًا فوق أخرى، وثبّت عينيْن صارمتيْن إلى وجهي، مدَّ كفه اليمنى وطفق يتحدث، لم أسمعه، كان يهذي عن التضحية، والنفس الأمّارة بالسوء، أحقاد بني أمية، وعبارات مملة عن الفتنة وعن آزر والد النبي إبراهيم. صوت طنين حاد في أذنيّ، رائحة لعاب أصفر يخرج من شدقي الأيمن، أحسُّ بلزوجة دم تنساب من أذني، حين رآها عبدالملك الحوثي صاح في الطبيب، سألت نفسي قبل غشية الموت: أيّ ريح لعينة قادتني إليك!.*

من بعيد، خلف النافذة، وراء مرتفعات حزيز، رأيتُ "علي عبدالله صالح" مرة أخرى، يرتدي بذلة سوداء، رأيتُه طفلًا يعبر أزقة قريته بجلباب قصير، وكوفية من سعف النخل، يلهو حافيًا بفرح وسط مطر الصيف، يرفس رجليْه في بقع الماء، يضحك. كنتُ هناك بقامتي الطويلة، بذات العينيْن الزرقاويْن والشعر مجدول على كتفي، جلستُ القرفصاء، أشرتُ إليه أنْ يقترب، "ما اسمك؟"

*- علي*

مددت كفي أصافحه، ابتسمت: أنا آسف يا علي!، اعتراه خوف وحيرة، حين رفعتُ رأسي إليه كانت أصابعي قد تحولت إلى فوهة مسدس، سمعتُ صوت رصاصة تناقلت الأزقة صداها. حدّقتُ أعلى الدار الطويل، امرأة ريفية تصرخ بلوعة أم مفجوعة، تلفتُّ حولي ملدوغًا، ثم كان هو مطوحًا على الأرض غارقًا في بركة تحولت إلى لون أحمر، صرخت، انتفض جسدي، ارتعشَت حواسي. يعود صوت عبدالملك الحوثي، أجساد بيضاء تحوم حولي، وجوه ضبابية، وشخص واحد وقف بلا حراك، هنا على حافة سريري، شاربه أشيب وسحنة بلون القمح، عينان حزينتان، انحنى، قرّب شفتيْه إلى أذني، همس : "لِـــمَ قتلتــني ؟".

*- مَن أنت؟*

كانت صورته تتلاشى حين جاء صوته من بعيد:

*- عارف..*

*عارف الزوكا.*

اضف تعليقك على الخبر